2025年春节档以多元题材与IP续作为核心,展现出中国电影市场的强劲复苏与文化消费的复杂图景。

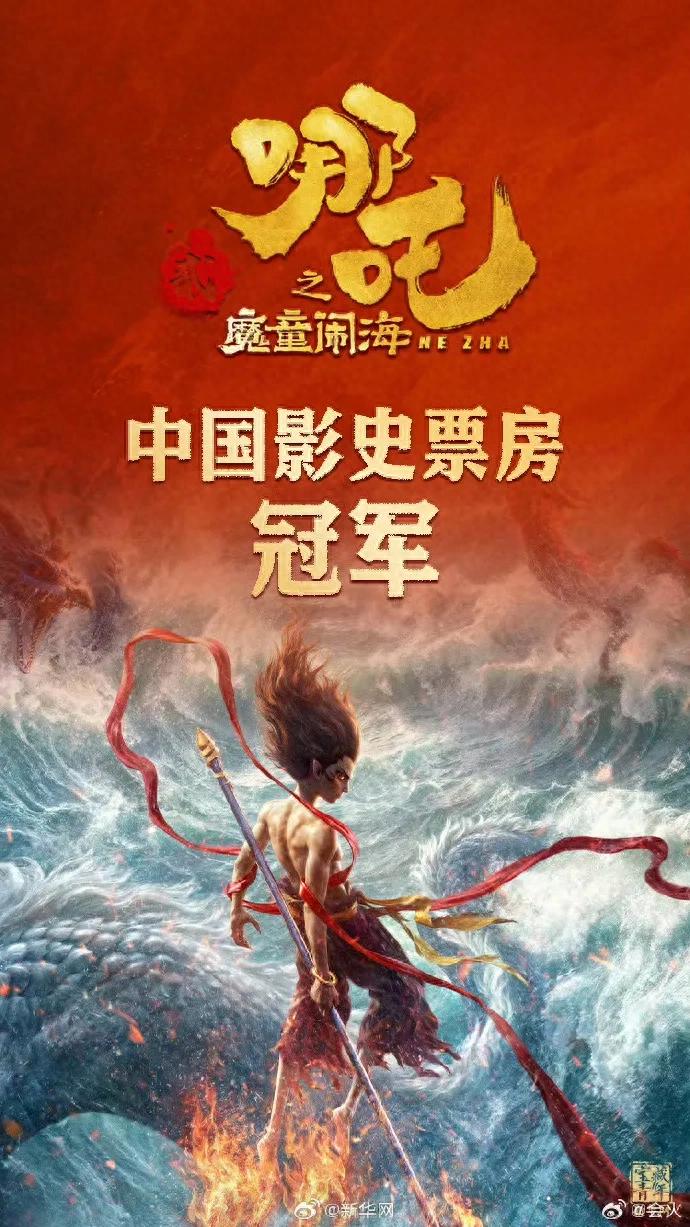

哪吒成为国内票房冠军

一、市场与票房:破纪录背后的“冰火两重天”

2025年春节档总票房破百亿,观影人次突破2亿创历史新高。但这一成绩背后,呈现出显著的头部效应与分化:

《哪吒之魔童闹海》截止2月6日以57亿元票房独占鳌头,其成功源于前作IP积累的国民度,还有老少皆宜的家庭观影氛围,既有能让儿童哄堂大笑的幽默桥段,亦有能让成年人深入思考的社会隐喻,以及口碑裂变效应。影片通过技术升级(如2000个特效镜头)与情感共鸣(亲情与成长主题)实现“合家欢”市场的精准覆盖。

《封神第二部:战火西岐》与《蛟龙行动》则遭遇滑铁卢。前者因特效粗糙(“蓝精灵”殷郊造型)和叙事混乱(人物动机矛盾、工具化配角)导致口碑崩塌;后者作为军事动作片,因逻辑漏洞(如潜艇内吹口琴扭转战局,王俊凯的“别催!”)和硬核设定却不太硬核的影片质量导致与春节氛围割裂,票房仅2.88亿元,排片占比不足8%。

英气敖光满足80 90时代电子游戏迷对龙王的幻想

二、IP依赖与创新困境:文化保守主义的隐忧

春节档六部影片均为IP续作或经典改编,折射出资本对市场风险的规避倾向:

IP开发的路径依赖:如《唐探1900》延续“悬疑+喜剧”模式,但推理薄弱、说教生硬,被批“缝合怪”;《射雕英雄传·侠之大者》将武侠简化为特效堆砌,未能传递侠义精神,评分仅4.78分。

“安全创作”的代价:多数影片选择“技术升级+叙事保守”的策略。例如《封神第二部》牺牲人物弧光追求视觉奇观,邓婵玉从独立女将沦为“恋爱脑”,暴露主创对女性角色的刻板想象。

观众审美的反噬:尽管IP自带流量,但口碑成为票房分水岭。《哪吒2》虽无颠覆性创新,却以稳定的制作水准,聚焦时代痛点的故事创作和立体饱满的人物情感共鸣胜出;而《蛟龙行动》过度依赖军事硬核设定,忽视叙事合理性,但军事方面也没做到真正的硬核(详细分析可看硬核军事爱好博主花岗岩工作室)最终被观众抛弃。

三、技术狂欢与叙事失衡:工业升级的双刃剑

中国电影工业在特效与场景搭建上的进步有目共睹,但技术与叙事的割裂成为普遍问题:

特效的“虚假繁荣”:《封神第二部》耗资打造2000个特效镜头,却被批评“宏大而空洞”,神仙斗法场景被类比为《魔戒》山寨版;《蛟龙行动》虽1:1搭建潜艇但因考虑到可能“涉密”导致搭建模型大部分借鉴了国外的运用到国产内容,并且存在反复使用水下CQB战斗、声纳室不做隔音处理,声纳兵及指挥官在进行声纳观测时环境嘈杂大呼小叫等战术逻辑混乱,削弱了真实感的同时让所谓的硬核军事缺少了硬也缺少了核。